Di Risorse Rosse

Introduzione

Vorrei riprendere da dove ho lasciato alcune porte aperte nel mio precedente articolo ospitato su questo sito. In questo testo mi vorrei concentrare sulla suddivisione amministrativa italiana e perché ritengo sia da ridisegnare, riflettendo nuove funzioni burocratiche, economiche, culturali, demografiche e strategiche.

Come siamo arrivati alle regioni

Inizio ripercorrendo il cammino della sovversione del potere statale da parte delle regioni.

Le regioni in Italia sono venti. Di queste, quindici sono ordinarie e cinque a statuto speciale.

La Costituzione prevede un’autonomia politica delle regioni nell’articolo 115, che recita: “Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione”. L’articolo 117 sancisce: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. L’articolo 119 recita: “la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

La visione antimediterranea dell’Italia attuale è riassunta in questa perniciosa frase. Se il Mar Mediterraneo smettesse di essere il campo di battaglia tra blocchi geopolitici o di uno “scontro di civiltà” ma tornasse a essere piazza di diplomazia, innovazione e scambio, queste isole reggerebbero l’economia italiana tanto quanto il resto delle regioni. Sempre lo stesso articolo dice che: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato”.

Se prima alle regioni era consentito legiferare unicamente nelle materie in cui esse erano deputate a farlo, dopo l’approvazione della Legge 59 del 1997 le si è potuto attribuire funzioni amministrative anche su temi per i quali la titolarità era solo dello Stato (Lifegate, 11/02/23).

Un ulteriore cambiamento epocale giunse con la Legge costituzionale 3 del 2001, la quale modificò

profondamente il Titolo V della Carta. Le materie nelle quali potevano essere riconosciute forme ulteriori di autonomia concernenti l’art. 117, terzo comma, erano: rapporti internazionali e con l’UE; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione (con esclusione della formazione professionale); ricerca scientifica e tecnologica; sostegno all’innovazione per i settori produttivi; salute; alimentazione; sport; protezione civile; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio e rurali; aziende di credito; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. La riforma introdusse il “principio di sussidiarietà”, secondo il quale le funzioni pubbliche dovrebbero essere svolte al livello più prossimo ai cittadini. Lo stesso principio spiegava che a intervenire dovrebbe essere il livello “superiore” alla regione solo nei casi in cui ciò potrebbe risultare più indicato in “termini di resa finale” per la risoluzione di un problema insormontabile. (https://www.archivio68sondrio.it/breve-storia-dell-autonomia-differenziata/).

Come siamo arrivati all’autonomia differenziata

Nel 2017 Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna diedero avvio a un percorso per richiedere l’attribuzione dell’autonomia differenziata: l’Emilia-Romagna attraverso l’approvazione da parte dell’Assemblea regionale, il 3 ottobre, di una risoluzione per l’avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell’intesa con il Governo. Veneto e Lombardia svolsero due referendum consultivi il 22 ottobre dello stesso anno, aventi esito positivo.

Il 28 febbraio 2018 il Governo Gentiloni sottoscrisse con le tre regioni tre piani che fissavano i principi generali, la metodologia e un elenco di materie da trattare in vista della definizione dell’intesa. In tutti e tre gli accordi gli interessi prioritari oggetto del negoziato erano: tutela dell’ecosistema; salute; istruzione; lavoro; rapporti internazionali e con l’Unione Europea.

L’ accordo preliminare con la Lombardia faceva espressa menzione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabilendo un’apposita Commissione paritetica Stato-Regione, sulla base “di fabbisogni standard”, che dovevano essere messi in relazione “alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale”.

Con il Governo Conte I tutte e tre le regioni con le quali furono stipulate le pre-intese manifestarono l’intenzione ancora una volta di “ampliare il novero delle materie da trasferire”. Nel frattempo, altre amministrazioni, pur non avendo stabilito alcuna pre-intesa con Roma, espressero la volontà di ottenere ulteriori forme di autonomia: Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Campania.

Durante il secondo Governo Conte prevalse l’idea che forse era meglio far precedere la stipula delle intese dall’approvazione di una legge-quadro che definisse le modalità di attuazione dell’articolo 117, terzo comma. A partire dalla nota di aggiornamento al DEF 2020, la “legge-quadro” fu inserita tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio. Alla fine della XVIII legislatura non si era ancora arrivati nemmeno alla presentazione di un disegno di legge (Archivio 68 Sondrio).

Qui dobbiamo fare una breve parentesi su COVID, Lombardia e scandali della sanità.

Il sito Ambulatorio Medico Popolare fornisce una cronologia dei “successi” della sanità lombarda.

La Lombardia aveva la quinta migliore sanità d’ Italia, secondo le classifiche ufficiali del Ministero della salute. Nel corso della pandemia da coronavirus, con una quantità di morti abnormemente sopra la media nazionale (più di 47 mila su quasi 200mila), intorno a questo sistema sanitario iniziarono ad accumularsi dubbi. Le riforme sanitarie portate avanti dagli anni Novanta avevano reso gli ospedali più simili ad aziende e consegnarono ai governi regionali la libertà di organizzarli come preferivano. Oggi circa metà della sanità lombarda è privata, in convenzione con il pubblico, cioè pagata dalla Regione per offrire le stesse tariffe e la stessa qualità di prestazioni.

Esami, operazioni chirurgiche delicate e visite specialistiche sono attività che permettono ai privati ampi margini di guadagno. La gestione dei pronto soccorso, dei traumi causati da incidenti stradali, la cura degli anziani, la prevenzione, la cura di malattie rare e di quelle estremamente comuni sono invece attività poco remunerative, lasciate agli ospedali pubblici. La sanità privata pesa circa metà dell’intera sanità lombarda ma possiede poco più di un quarto dei posti di terapia intensiva.

L’importanza degli ospedali privati, unita alle attenzioni che hanno sempre riservato le giunte regionali, ha contribuito a rendere il sistema lombardo focalizzato ed efficiente sulla medicina di eccellenza ma l’assistenza territoriale, cioè la rete formata da professionisti di medicina generale, guardie mediche, ambulatori locali e RSA è stata trascurata, in un paese come l’Italia dove una popolazione sempre più anziana e isolata ha bisogno di cure continue ma a bassa intensità.

Mentre gli addetti alla medicina generale, professionisti autonomi e con contratti in gran parte regolati a livello nazionale, cercano di tutelare la propria indipendenza, la Regione cerca di sottrarre loro risorse e competenze (Il Post, 04/05/20).

Alla fine del 2022 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli presentò il DDL sull’autonomia differenziata. Da parte nostra, la conferenza organizzata dalla testata Indipendenza! il 22 marzo 2024, recuperabile sul sito, ha parlato dell’impatto più o meno inesistente del PNRR sull’istruzione e di come l’autonomia differenziata porterebbe a un’accentuazione del declassamento di istituti liceali e universitari pubblici nelle regioni del sud e del centro, a favore di quelli settentrionali e privati, questi a loro volta già declassati negli elenchi internazionali.

Con il Governo Meloni, la Legge di bilancio 2023 all’art. 1 c. 791-798 si prefiggeva di definire entro sei mesi i Livelli Essenziali delle Prestazioni partendo da “una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio”, per poi definire i LEP “nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente”.

È giunto il 19 giugno 2024 alla Camera – dopo una riunione notturna – la definitiva approvazione al Disegno di legge sull’autonomia, con 172 sì, 99 voti contrari e 1 astenuto. Il disegno di legge mira a concedere ancora più “autonomia” (a questo punto indipendenza) alle regioni a statuto ordinario.

Il Disegno di legge n. 615 è composto da dieci articoli, tramite i quali le regioni potranno chiedere di assumere competenze esclusive su una o tutte le 23 materie previste, tra cui salute, istruzione, ambiente, sport, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Per 14 di queste materie dovranno essere rispettati i LEP su tutto il territorio nazionale. Fratelli d’Italia ha voluto mettere mano anche sull’Articolo 4, per cui i compiti trasferiti alle regioni che hanno chiesto l’autonomia saranno consegnati anche a coloro che non l’hanno richiesta (Orrizontescuola.it, 04/07/24).

Ciò che ha favorito la conclusione di questo processo in una quasi confederazione italiana è la visione politica, così come l’assenza di coscienza civile, di un meridione buono solo a spedire braccia al nord e di un nord come la stazione di comando italiana con lo sguardo rivolto solo all’Europa settentrionale. La storiella che la Cassa del Mezzogiorno sarebbe un buco nero (quando in realtà ha sempre preso più soldi il nord rispetto al sud e al posto dell’imprenditoria al meridione c’è il crimine organizzato, il quale fa comodo a tanti nel settentrione) ha agevolato l’accettazione dell’autonomia differenziata da parte dell’opinione pubblica.

Perché vorrei ripensare regioni e province

Sarò onesto, quando si parla di “culture e dialetti regionali” la realtà dei fatti è che parliamo dell’accento e dei manierismi del capoluogo di regione, vagamente e ingenuamente applicato al resto di essa. Se andate a parlare con le persone delle altre province, vi daranno un’impressione molto diversa della percepita “identità regionale” che giustificherebbe in modo traverso la battaglia politica e la lotta della classe dominante per l’autonomia differenziata, quasi a voler liberare delle “piccole nazioni” dalla tirannia di Roma ladrona.

Come già scritto nel mio precedente articolo, ritengo sia sbagliato analiticamente e pericoloso politicamente considerare qualsiasi variante locale di una lingua una nazione a sé stante.

L’Italiano è una lingua che comincia a solidificarsi nei ceti intellettuali già a partire dal XVI secolo, per poi essere perfettamente intelligibile dagli italofoni attuali a partire dal XVIII secolo.

Dove vorrei arrivare? Io propongo l’abolizione sia delle regioni che delle province, in favore di entità amministrative di dimensioni geografiche intermedie, con compiti e statuti unificati (traendo il meglio da quelli speciali), riduzione dei comuni e degli uffici necessari per governare queste nuove realtà.

Durante la stesura del mio precedente articolo, il Segretario di SocIt mi fece notare come la mia concezione assomigliasse in modo coincidente al progetto del 2001 della Società Geografica Italiana. L’idea consisteva nel suddividere l’Italia in 36 nuove amministrazioni (poi 31) che sostituissero le attuali regioni e province, per diventare i motori della gestione amministrativa e dello sviluppo in un rinnovato “patto di cittadinanza”. La proposta, partita da uno studio del 1999, voleva rivedere la suddivisione del territorio secondo criteri geografici, demografici, culturali, infrastrutturali e sociali. “Le nuove regioni sarebbero il risultato di un’aggregazione intercomunale – spiegava il Presidente della Società Geografica Italiana, Sergio Conti – E non di un accorpamento delle province così come previsto dal ddl costituzionale approvato negli scorsi giorni.”.

L’obiettivo era quello di riorganizzare l’Italia in una molteplicità di centri strategici, individuando “nuovi fattori di localizzazione” che avrebbero favorito il dinamismo territoriale.

I punti fondamentali della tesi erano: la verifica di efficienza e accessibilità dei contesti areali e urbanizzati adiacenti ma allo stesso tempo aggregabili al “cuore” della suddivisione in quanto sistemi di riequilibrio gravitazionale; la presa in carico del potenziale umano e sociale; la valorizzazione del patrimonio immateriale; la presenza di due o più centri che rappresentassero congiuntamente una “centralità diffusa”; rispettare la sovrapposizione con gli attuali confini amministrativi; consultazione degli italiani per la fattibilità della proposta e infine l’autosufficienza delle nuove regioni.

In seguito, la cartina con le nuove regioni (Regionieambiente.it, 28/02/20).

Che dire, una progettualità eccezionale, caduta nel vuoto perché forse i tempi non erano maturi per una palingenesi nazionale, possibile solo quando il popolo si muove storicamente in avanti. Avrei personalmente da ridire su certe suddivisioni suggerite dalla SGI. Mi sembrano disegnate a tavolino, troppo “funzionalistiche”. Il motivo per cui vorrei anche scrivere delle mie proposte.

Le mie proposte di nuova suddivisione

La prima proposta è un nuovo approccio alla teorizzazione della Società Geografica Italiana: in questo caso le regioni sono state divise in più amministrazioni, fondendo alcune province, o in altri casi sono state scorporate province di differenti regioni per fonderle tra di loro. Diversi criteri mi hanno portato a questa idea ma la base principale rimane la ferrea divisione delle regioni in parti uguali, senza disegnare nuovi confini etnici. Molte amministrazioni già di contenute dimensioni sono rimaste le stesse a livello territoriale. Questa è una soluzione alla lotta ai particolarismi e secessionismi che chiamerei “dipartimentale”, poiché segue la famigerata norma francese.

Due criticità sento io stesso di far notare: alcune suddivisioni sarebbero molto meno abitate rispetto ad altre e continuerebbero a essere prosciugate di forza umana senza un apposito lavoro sul campo. In aggiunta, non sono la migliore base per rafforzare identità locali che riescano a invogliare la popolazione a restare, oltre al guadagno materiale che ogni buon governo dovrebbe incentivare.

La seconda proposta è puramente delineata su confini dialettali ed etnici (la seconda mappa è stata presa da Wikimedia Commons, autore Antonio Ciccolella, 2015). Potrebbe essere subito considerabile la soluzione “moralmente” più giusta. Chiunque condivida una lingua deve stare dentro la stessa linea e differenziarsi dagli altri in modo preciso. Autodeterminazione delle nazioni come si sarebbe detto cento anni fa. Si potrebbe volgarmente definirla “sovietica” questa alternativa e in effetti nel superstato euroasiatico c’era la mania di creare sempre più rappresentanze etniche; così come allo stesso tempo valeva il principio di contiguità territoriale della Repubblica Socialista Sovietica Federativa Russa, quella che alla fine dettò la lingua ufficiale per lavorare e fare politica.

Ciò nonostante, questi che ho disegnato non sono confini al 100% corretti. Ci sono isole linguistiche dentro le nuove regioni della dimensione di un comune o un paio di borghi che non potrebbero mai fare regione a sé; mi viene subito in mente gli arbëreshë, i tedeschi non residenti in Alto Adige, i greci e i gallo-siculi. Inoltre, questo si scontra con la mia concezione – condivisa da molti – dei dialetti come varianti dell’Italiano e non come lingue a sé stanti. Ci sono suddivisioni in questa seconda concezione palesemente controverse e controintuitive. Permane il problema della bassa densità abitativa di certe province attuali. Anche in questo caso l’esodo rimane una questione irrisolta.

La terza proposta è quella che, in mia opinione, soddisfa meglio i necessari nuovi criteri di suddivisione per riequilibrare le forze tra regioni, combattere i secessionismi ma promuovendo

sempre identità e realtà demografiche ed economiche locali:

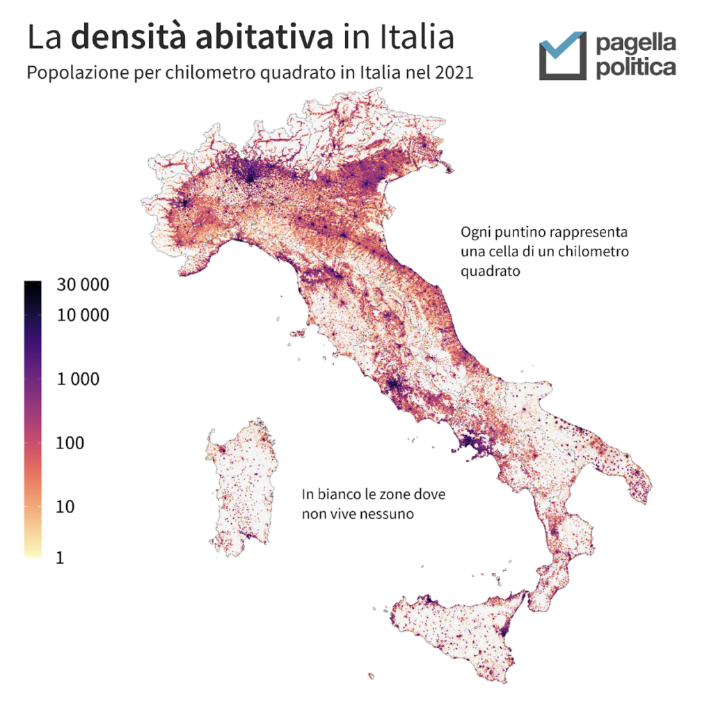

In questo caso ho voluto combinare elementi dalle due proposte precedenti, equa superficie e criteri identitari, con la densità abitativa del paese, per creare una proposta di suddivisione demo-territoriale. La seconda mappa è tratta dal sito Pagella Politica, pubblicata il 21/08/23.

Alcuni confini storici sono stati ripresi, zone meno densamente abitate sono state unite alle grandi conurbazioni urbane e più che stravolgimenti radicali su principi wilsoniani ho apportato correzioni territoriali, per avere confini non troppo dissimili da quelli attuali ma sempre funzionali ed estetici.

Vorrei rendere l’idea che esiste una etnia principale, quella italiana, che abita il paese e tante etnie di confine, minoritarie ma altrettanto importanti per la costruzione e solidità della penisola intera.

Questa per me sarebbe la direzione migliore in cui procedere ma non ho esitato a esporre l’evoluzione del mio pensiero, se qualcuno preferisse i dipartimenti o le repubbliche etniche.

Trieste in tutti i casi è colorata in rosso perché dovrebbe rappresentare il Territorio Libero di Trieste, con i confini riconosciuti dall’ONU e il protettorato italiano per garantire la sua esistenza.

Vorrei chiamare le mie ideali unità amministrative Comprensorio. Di base ogni comprensorio dovrebbe garantire l’insegnamento dell’Italiano standard a tutti i livelli di istruzione, in alcuni casi affiancato a lingue locali protette e usate a livello amministrativo e culturale primario (valdostano, occitano, tedesco, ladino, friulano, sabino, albanese, salentino, greco, siciliano, gallo-siculo, sardo e corso). L’insegnamento delle varianti dell’Italiano – una per comprensorio – dovrebbe limitarsi a specifici curricula universitari e non sarebbero da escludere canali televisivi e periodici nelle varianti.

Tutte le funzioni attualmente in mano alle regioni sarebbero trasferite ai comprensori e quelle attualmente delegate alle province ai comuni. Tutti i comuni sotto i 50 mila abitanti sarebbero aboliti, per essere fusi tra di loro e così presentarsi come validi centri di popolamento e investimento socio-economico al pari delle metropoli.

I comprensori dovrebbero mantenere priorità decisionale solo su materie non strategiche. I settori strategici sono banche e crediti regionali, difesa, camere del lavoro, energia, alimentazione di base, utilizzo dell’acqua, comunicazioni e trasporti verso l’estero, salute, istruzione, demografia, tenuta idrogeologica del terreno e tutela degli insetti impollinatori.

Stato e comprensori collaborerebbero per il governo locale, non sarebbe un semplice invio di direttive da Roma senza comprendere ogni peculiarità che potrebbe reimpostare preesistenti impostazioni. Questo non è un progetto che realizzerà dall’oggi al domani e neanche tramite un singolo decreto governativo; questo è un movimento intellettuale che, se fortunato, troverà spazio e modalità per esprimersi nel concreto nel lungo periodo, grazie al lavoro di ricercatori, militanti e simpatizzanti.